摘要:在可可西里这片荒野里,人类本来就是多余的。

今年6月至7月,解放日报“信仰之路Ⅱ·大国之道”报道组沿着109国道采访。国道沿线坐落着一个个重要的地标,诉说着人与自然的相处之道。

在可可西里**级自然保护区,记者采访了杰桑·索南达杰的外甥秋培扎西。索南达杰1992年创立治多县西部工作委员会(西部工委),开展可可西里地区生态保育的工作。1994年1月18日,他在与盗猎者的搏斗中牺牲。如今,秋培扎西接过父辈的工作,从巡护队员成长为三江源**公园可可西里管理处执法监督科科长。

在昨日发布的特稿《索南达杰去世后,三代巡护员仍然留在无人区》里,秋培扎西讲述了保护工作的历史,与他身在其中的人生选择。而在报道之外,记者通过一天的相处,看到他更为多面的现实生活,希望能以手记的形式为读者呈现。

在我眼里,秋培扎西是个很“矛盾”的人。

6月23日一早,我去他住的小区,准备接上他一同去可可西里。我对他的第一印象,精神。他穿戴齐整,一身黑色,走起路来气质飒爽。

一坐上车,他的神色低沉下来。我有点抱歉:“周末还要叫您出来采访。”他笑笑:“没事,都是工作。”

秋培扎西接受过太多的采访。2001年,他第一次去央视录访谈,之后媒体的邀请几乎没有停过。“说的都是差不多的话。”秋培扎西笑道,他被问到最多的问题是,“怎么和盗猎分子交锋”;最常见的形式是,请一位明星或主持人和他对谈。有一次,二十多个记者一起采访他,仿佛一场隆重的发布会,秋培扎西觉得局促,干脆坐在地上一挥手:“采吧!”

“有点疲惫。”秋培扎西坦承,很多时候提问者毕竟没有在无人区待过,他们觉得一些经历很惊讶、震撼,在秋培扎西看来却再寻常不过。他看着对方的眼睛里泛起泪花,反倒有些疑惑。

秋培扎西因此显得“专业”。很多次他都会主动询问我:“需要再说一遍吗?”“你们要怎样的场景?”在索南达杰保护站时,我提出要拍一个小的采访,他把我们带到了新生湖。那是一个很美的湖泊,背景是连绵冰川,湖面水波粼粼,我当时第一想法是,这是个很美的镜头,后来才意识到,当年他的父亲扎巴多杰在拍摄纪录片《平衡》的采访时,也是坐在湖边上。不同的时空仿佛在此刻、此地重叠。

但秋培扎西说,在生活里他是一个很闷的人,完全不是镜头前侃侃而谈那种状态。他从不会看这些拍摄自己的节目,只会转给自己的爱人、家人瞧瞧。如果刚好电视在播他的采访,他听着自己的声音会感到难受。有关可可西里的影像,他只看过《平衡》。“里面第一个镜头就是我,穿着红色的西装升旗!”秋培扎西的语气轻快起来。

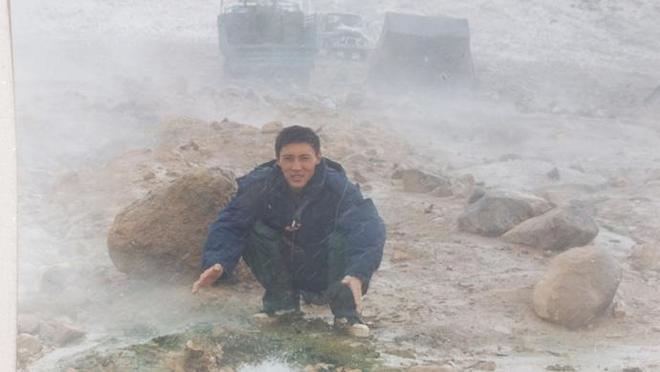

上世纪90年代,秋培扎西与《平衡》的导演合影。 受访者供图

于是我想,不如就选取“平衡”作为报道的主题。如果说在宏观的尺度上,人与自然的平衡正在这片土地上发生,那么对于这些保护背后的人来说,他们的内心是否真的达到了平衡?

秋培扎西对于人生的选择是矛盾的。他对这片土地的爱很真挚。他打开手机相册,里面的照片几乎除了巡护、藏羚羊,就是可可西里的风景。讲起巡护时的事,他深沉的眼神也亮了起来。

另一头,难受、无奈也是他真实的表达。他把工作形容为“破事”:折磨人,折腾人,能活到现在都是赚的,一般人可承受不住。

当我问起上学的目的,他先是说,“为了回来吧”,当我又问了一遍“为什么”,他说,人总是渴望能上学,上了学总是不一样的。

秋培扎西说,很多媒体会引导他讲,将来也要让孩子去巡山。“不可能,”秋培扎西顿了顿说,“如果他愿意去我不会挡着,我希望他去做自己喜欢的事!”秋培扎西从没带孩子进过无人区,只带他去过一次索南达杰保护站。

他反复说,已经有几代人、几批人奉献在这儿。在可可西里这片荒野里,人类本来就是多余的。如果没有盗猎、没有打扰,也不需要有人来巡护。

而秋培扎西更大的不平,仍是系统性的问题。

在《平衡》里,他的父亲扎巴多杰面对队伍经费短缺,没有伙食,最后做了一个决定:作为一个保护主义者者,亲手打了一只藏羚羊给队员吃。

这些极端的窘迫在如今已经消失,但队伍编制、待遇的内在矛盾仍然没有得到根本性的改变。考进编制的人上不了山,能上山的人得不到编制。同时,因为目前巡护队没有“三定”:定岗、定编、定责,按照规定,一些保护法在具体的工作中很难采用。因此当我追问他,那条紧绷的弦究竟是什么,他回答,“整体性的”。很多事,他无力改变与干预。

我们的采访只持续了一天,一天的时间,走近他远远不够。因此在整理采访资料时,很多问题我会觉得他回答了,好像又没回答清楚。

但我渐渐地意识到,矛盾是人的底色,尤其对于秋培扎西,这样在神秘、多变的大自然里,和危险、意外随时共处的人。他的确是荧幕上的“英雄”,但在现实里,也是矛盾的普通人,没有非黑即白,有模糊、犹豫、质疑的地带。

这些巡护者的矛盾与不平,或许是在生态平衡的进程中,更有关于人的现实难题。