摘要:生当作人杰

裴艳玲,当代戏曲界的传奇名字。暑热未消,裴艳玲在上海天蟾逸夫舞台为《乾旦坤生坤净京剧演唱会》压轴。

到达上海后,裴艳玲闭门谢客做准备。与乐队试音,她叮嘱年轻的女琴师注意过门细节。

演唱会长达150分钟,裴艳玲在化妆间一直注视监控器。看到兴起,她站起身,大声跟唱。女儿想阻止,“**,不要激动,待会儿还要上台。”她一摆手,“小菜一碟!”2019年,72岁的她做完大手术,只休息了25天,又登台演出。

在裴艳玲身上,有长红70年的傲气、豪气,有杂糅京剧、昆剧、梆子、武生、老生、花脸各行当的真知灼见。她对艺术的严格要求,从未因岁月松懈。

戏班是最好玩的幼儿园

1987年,上海导演黄蜀芹想拍一部“能总结自己与寻找自己”的作品,于是有了表现裴艳玲戏梦人生的电影《人·鬼·情》。

今年77岁的裴艳玲身上,不见电影中的悲情与沉重,“我太自由了,说不了什么正经话,说到哪就算哪。”

上观新闻:您和上海有不解之缘,上海导演黄蜀芹拍摄《人·鬼·情》,近年又被年轻影迷“翻”出来,对女演员、戏曲有新解读。

裴艳玲:一开始是河北作家蒋子龙写了我,发表报告文学《长发男儿》。报告文学有不成文的规定,必须是真人真事,不能乱编乱造。蒋子龙给我写报道,我如实告诉他自己的故事。《长发男儿》惊动了戏剧大师黄佐临,他向女儿黄蜀芹推荐,“这个人,你可以拍。”

我的剧团从山东到河北沿着铁路线巡演,黄蜀芹跟了半个月,我们谈得特别投机。《人·鬼·情》在国内外拿大奖,片中人物关系都源自我的真人真事。

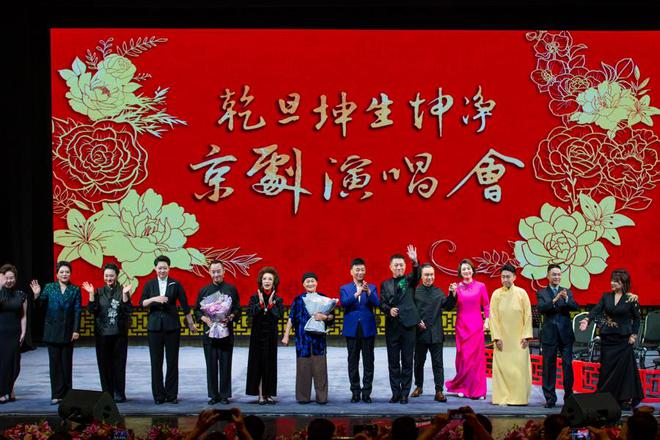

裴艳玲、裘芸、宋小川等名家与上海观众面对面

裴艳玲在天蟾逸夫舞台指导小戏迷

上观新闻:您非常坦荡,很多名人不太愿意如此袒露家事。

裴艳玲:遮遮掩掩有意思嘛,纸能包住火嘛?要不是在极特殊背景下,我不会成长得那么快,不会成为今天这样的我。《人·鬼·情》首映时,我父亲还健健康康活着。剧团很多老人都惊呆了,问他,“老裴,你女儿就这么把你给‘端’出去了?”

我父亲不介意,招呼大家一起喝酒、**,坦坦荡荡。我的家庭就是这样,父亲的性格完全遗传给了我,虽然我和他没有血缘关系。我六亲无缘,与我有血缘关系的人,和我都没缘分,我不在乎这些。

上观新闻:您父亲是什么样的人?

裴艳玲:他唱京剧,其实不是什么角儿,就是一个武行,老演“青面虎”。他的跟头练得好,跟头前面还加一个小翻,能在空中飞脚,踹掉台边吊着的汽灯,“啪”一下,特别准。

以前戏园摆着八仙桌,观众嗑着瓜子,边喝茶边看戏。台前放着一溜茶壶,我父亲表演时,经常把茶壶都踢碎了。观众不生气,也不让他赔壶,反倒大声叫好,让他继续踹,踹完还翻跟头。

上观新闻:您5岁登台、9岁挑梁、12岁能拧104个旋子,为毛主席表演过孙悟空,这一身硬功夫是如何练成的?

裴艳玲:我在戏班长大。新**成立前,我爸妈为糊口,吃了一辈子戏饭。我生得晚,但是吃戏饭早,自个儿学,9岁就挣钱了。

我小时候演戏时,私人剧团多,国营剧团少。别人老说我敬业,其实我没敬过业。对我来说,戏班是最好玩的幼儿园。来上海,看到外滩高楼大厦,我会想这是不是布景?只有舞台,才是我儿时下决心要待的地方。

一开始,父亲让我学了一出《红娘》,还有半出《玉堂春》,那时不流行女人演男性角色了。但我一唱《玉堂春》导板,睡神就来,还没奔前台,基本就进入梦乡,完全待不住。《红娘》稍微好一点,毕竟是热闹的花旦戏。我们一帮戏班的孩子自己演戏玩,你来张生,我来红娘,我故意学张生捣乱,大人就笑我。

父亲问我到底想学什么,我说要学他的“青面虎”。他不同意,哪有女孩唱花脸的,演“青面虎”,摔坏了怎么办,那就唱老生吧。

我的正式舞台启蒙,是学京剧老生,不会翻,也不会打,怕我受伤。唱京剧老生,挣了一大笔钱,我又跨行到武生,打飞脚、扫腿、大砍身、大涮腰。别人问我是哪派,我是“杂派”。“杂派”吃八方,也挺好。我小时候在山东演戏,一口山东话特别地道,到了天津,天津话很溜。

裴艳玲在上海天蟾逸夫舞台为《乾旦坤生坤净京剧演唱会》压轴。

上观新闻:回想戏班成长经历,您印象最深刻的记忆是什么?

裴艳玲:我是戏班的娃娃。父亲的第二个妻子,也就是我的二妈,是梆子演员。父亲在后台老围着我二妈转,我看了生气,不肯叫她“妈”,故意找她茬,但是我爱看她的戏。二妈演《金水桥》,演小秦英的演员突然肚子疼,我顶替演,大获成功,那时才5岁。

当时演戏,没有喇叭、电铃,预告开戏全靠敲锣鼓,俗称“打通儿”,提醒老百姓快吃饭,准备看戏。敲完锣鼓后,戏班挂上汽灯,然后卖票、检票,都是一个人做。

一个戏班七八十号人,演员们带着一家子,拿着锅碗瓢盆上路。我们小孩子一进后台,就叫叔叔阿姨哥哥姐姐,跟着看他们排练、上妆、登台。我困了就睡觉,被锣鼓吵醒,睁开眼看戏。演出前,小孩占领舞台,先唱一轮。我没上过一天学,戏班是我的学校。

戏班人情味足,也多少有些旧的、不被人喜欢的缺点带到我身上。明年,我虚岁八十了,一辈子玩的、唱的、做的梦都是戏。

上观新闻:跟着戏班走八方,您如何从同行中脱颖而出?

裴艳玲:看到厉害的师父就学习。在山东德州演戏时,父亲给我找了第一个正式师父李崇帅,他来自山东济南府小富连成科班,会的戏很多。

有人说我是杨派,有人说高派,我说别管这套,戏班里就要什么戏都会。到了德州,拿武戏打炮,聊城拿文戏打炮。到了乡里,四处敲锣打鼓,请大家来看戏。

那时没有太多娱乐,戏曲就是天和地。每个村都有村剧团,县里最少三个团,竞争非常激烈。谁,我都学,谁有名,我学谁,逗大家乐。我是个调皮捣蛋的孩子,七八岁演戏,觉得自己是男的,和女孩子在一起,“你们都是小姑娘,我得让着你们”,就这么一个心态。

演员名声,靠一场场戏演出来

裴艳玲被曹禺誉为“国宝”,她是三届戏剧梅花奖得主、上海白玉兰戏剧表演艺术奖特殊贡献奖得主。12岁,裴艳玲在上海凭借《宝莲灯》声名鹊起;40岁,她的《夜奔》《钟馗》在上海一片叫好;60岁,她带着新编戏《响九霄》来到**上海国际艺术节。

天蟾逸夫舞台组织的见面会上,一位老观众激动回忆,1986年在上海共舞台看过裴艳玲《夜奔》。

1985年,曹禺与裴艳玲谈戏

裴艳玲在《宝莲灯》饰演沉香

裴艳玲在《哪吒》饰演哪吒

上观新闻:您演的《夜奔》获得全国戏曲调演特等奖,上海观众评价您的《夜奔》时长多于其他人的版本,是不是因为您的绝活比别人多?

裴艳玲:大家都有看家本事,可能节目有时间限制,导致有的《夜奔》25分钟,有的15分钟,你可千万别小看人家。1986年我带着《夜奔》来上海,那是我承包的河北省河北梆子剧院一团。我喜欢自由,剧团我说了算,不拿**一分钱,还给上级剧院交了3万元,40年前,这是一笔巨款。剧团天天演两场戏,白天一场,晚上一场。我每天在台上拧60到80个旋子。

1986年周信芳、盖叫天等老先生都不在了。小时候我来上海看名家的戏,只要报纸宣传有啥好戏,我下了戏,带着妆,坐火车来看戏,然后再赶回去演我自己的戏。看戏哪像现在这么方便,一摁按钮,演出影像应有尽有。

好戏没白看,我今天仍然觉得自己像个小傻子。给我三个“梅花”大盘子干嘛?一个大盘子,我都不敢摆出来。脑子里没货,光有大盘子,没用。戏曲演员的名声,来得都不轻松,靠一场场戏演出来,而不是奖项。

裴艳玲在《夜奔》饰演林冲

上观新闻:从京剧转行到河北梆子,阴差阳错,是您艺术生涯的一道坎。

裴艳玲:1960年左右,领导提出恢复地方戏河北梆子,把我们的京剧团、昆剧团合并,成立梆子剧团。梆子音韵和京剧不一样,我一听梆子的弦儿就想“抱头鼠窜”,它高京剧四个调门,真能折磨人。我闹了三年脾气,唱不好梆子,就多练武戏。虽然我改行唱了梆子,但是对京剧的热爱,一天没断过。京剧技艺全面、词曲讲究。如果我的梆子戏有些成就,功劳不是我的,而是京剧的。

上观新闻:早在1960年,您跟随梆子剧团来上海演出,报纸称您为“红领巾”裴艳玲。

裴艳玲:当时我从京剧团到了河北省青年跃进剧团,从福建厦门一路演到上海,中将带队,规格特别高。来上海,在火车站接我们的都是大腕,周信芳大师还有张美娟直接到了站台。我还记得,周信芳大师穿着水獭皮的外套。我那会才12周岁,一个大网兜子装着四个盆,一个洗脸盆、一个洗脚盆,还有两个饭盆。人家一看,哪儿来的一要饭的。

我的嗓子唱不了梆子高音,那就“打”,在梆子戏《宝莲灯》演沉香。70年代初,我结婚了,生了两个女儿,身体倍儿胖,我也挺美。织毛衣、做饭、养鸡,稀里糊涂,我就玩,这样度过了少年与青年期。再回到舞台前,我已经三十多岁了,生完二女儿,胖到130斤,疯狂减肥为了复出演戏。

2010年11月2日第四届长江流域戏剧艺术节开幕 ,裴艳玲在演唱昆曲《夜奔》选段。 新华社记者陈琪摄

2010年8月29日,裴艳玲(右)在台北表演京剧《醉打蒋门神》。 新华社记者费茂华摄

上观新闻:您的拿手戏特别多,被誉为活林冲、活武松、活钟馗,演孙悟空也好评如潮。

裴艳玲:为了去法国演出,我向李少春先生学过《闹天宫》。小时候我还写日记,说要超过李少春。我七八岁时学的传统猴戏叫《安天会》,足有4个半小时。我拿这些戏去蒙人家,也让我给蒙着了。我的猴戏在河北唱得特别红,口口相传,有个小丫头能演猴,还能唱麒派《徐策跑城》,和周信芳“跑”得一样,其实不一样,观众就爱这么形容。

《夜奔》,我跟着侯永奎先生学过,骨子里是李兰亭一派。《钟馗》,我从昆曲里获得的灵感,向厉慧良先生求教,又加入钟馗前史,有老生、小生元素,还向秦腔艺人学喷火。李少春先生的父亲李桂春喜欢我,马连良先生也喜欢我,都觉得这个小丫头有意思。我这人长得没型,戏码也没型,一会儿演老生、花脸,一会儿演猴子,你说好,也不怎么好,你说不好,它还挺能挣钱。

2011年12月3日,纪念昆曲大师侯永奎诞辰100周年演出在京举行。在北京梅兰芳大剧院,裴艳玲在演出结束后拥抱侯永奎之子侯少奎。 新华社发(张迺杰 摄)

上观新闻:50岁后,您从河北梆子回归京剧,十年磨一剑,有了《响九霄》。

裴艳玲:我出国前,特别自卑。从小唱戏,打把式、翻跟头,谁拿我们当回事?后来一开国门,我与外国人比试,法国也好、意大利也好,就“耍”上了。我发现,话剧不唱,只说话;舞蹈,五音不全也能跳,都是单向维度的表演。

在丹麦、瑞典,我还看了一些纯正的歌剧,演员“吨位”挺大,唱当然是好。歌剧《圣女贞德》和《花木兰》都是女扮男装。上战场打仗,一剑刺过去,其实离人八丈远,演员就好“痛”,和我们的戏曲一样,是虚拟的表现艺术。

我从外国演员身上学,学与咱们不一样的地方。不能白白把咱们的艺术送出去,我也“搂”了不少回来。在法国图书馆,我看到清末京剧演员田际云的资料,他对艺术、对社会、对梨园行高人一等的视角,让我震惊。他办女子科班,自己编戏、演戏,我只是武生、花脸、老生,他连旦角都唱,竟然有比我更全面的人?我看他的资料看上瘾了,想给他立传。

《响九霄》就是田际云的传记,不完全是京剧,也完全不是梆子。我想留下我自己的唱腔,在剧中大量运用五字唱词,这是京剧里少有的。

《响九霄》最后一场“哭坟”,是我从法国乐队获取的灵感。乐队有个老头是太阳剧社成员,他一人演奏七样乐器,每天不一样。“哭坟”是田际云怀念故人,我不要乐队,全凭自己吟唱,演一百场,有一百个样本。我很自由,今天这么唱,明天换个方式。一到“哭坟”,连演武戏的人,都会到侧幕听我怎么唱,明天演,他们又来听了。我非常得意,非常享受。

裴艳玲身后是《响九霄》剧照 沈家善摄

上观新闻:《响九霄》后,您近70岁时自导自演《赵陀》,是被什么原因激发吗?

裴艳玲:我在上海戏剧学院讲课,有个学生提问,“裴老师,你的《哪吒》《钟馗》都是革新派先锋,这几年,你没有作品。现在,我认为你是保守派。”当然同学们有很多提问,唯独这句话,我就记在心里了。我做过先锋派,《哪吒》《钟馗》那种改良,放到2000年以后有点“轻”了,戏里还有架子鼓、霹雳舞,太现代了。

我是一个没主意的人,说没主意,到了时候,我还有点主意。我想修正原来犯的错误。我现在“保守”得还不够,曾经丢了很多东西,又重新梳理我的创造意识,把它放在《赵陀》中。

我还没完成使命

上海观众见面会上,裴艳玲用大盘子形容梅花奖,并再次强调奖项不如观众口碑重要。全场疯狂鼓掌。裴艳玲说,“感谢肯定我的这种认知,我希望听到这样的掌声,因为看戏的明白了,我们唱戏的才能跟着明白。”

B站有一段裴艳玲拄着拐杖走路的视频。网友评论,“她手里的,看上去不像拐杖,而是兵器。”还有人评论,“英雄老了,还是英雄。”

2009年5月18日,第二届**戏剧奖·梅花表演奖(第24届**戏剧梅花奖)大赛在杭州余杭区揭晓,裴艳玲荣获“梅花大奖”。 新华社记者 王定昶摄

上观新闻:2019年,您查出肾脏和乳腺病变后做手术,一个月后就去香港西九龙戏曲中心登台演出。

裴艳玲:是25天,本来我想不动,但不动,我自己受不了,那就动,那是一个奇迹。72岁,我做手术,一上手术台5个小时麻醉,给我做了两件大事,切了右肾、右边乳房。本来可以只做肾,剩下的再给我留两年。我说,算了,既然来了,就一块儿做了。进手术室,我一看两个主任戴着口罩,脸色都是煞白的,他们知道我,都有点紧张。

去香港演出时,我右手神经全都不灵了,抬不起来,也不知道怎么演的,就那么回事儿。谁让阎王爷不要我,又把我一脚丫子给踹回来了,我还没完成使命。

上观新闻:您现在和女儿一块儿住吗?

裴艳玲:每年太冷或者太热的时候,我就去新加坡,和女儿一块儿。春天、秋天,我还是喜欢待在石家庄我自己的家。我以为自己还能打,医生说,“老师,您多大岁数了”。我女儿也说,“妈,现在抵抗力弱了,岁数大了,那就是大了”。我可不爱听这话。后来我想了想,也接受了。我父亲,像铁打的人,那么大一个,才活到77岁。人不服老,不行。

上观新闻:您为什么接受著名小生演员宋小川邀请,助阵《乾旦坤生坤净京剧演唱会》?

裴艳玲:我看到他演《春闺梦》,很不错。现在,我们的后生只会演一两出好戏,演主角行,不会演配角,没有节奏,也不知道这个戏谁是角儿,谁是二路。演员的好,包括很多,主角戏演得棒,可就是不会演二路,给人配戏,恨不得自己全唱了。旦角坐在那儿,二路小生一上台,唱念10分钟,我睡一觉,他还没完。

《春闺梦》里,宋小川懂得节奏,不多占时间,小锣结束,赶紧把位置让给旦角,我就记住他了,认这个人。其实,他对我不熟悉,可能看过我的戏,但对我的脾气秉性不了解,觉得我还挺随和。我“装”得特别深,我这个德行,没其他人能够受得了。我接受一个人也很困难,我就认他了。

裴艳玲在上海天蟾逸夫舞台为《乾旦坤生坤净京剧演唱会》压轴。

《乾旦坤生坤净京剧演唱会》谢幕

上观新闻:您好像不喜欢别人称您“大师”。

裴艳玲:京剧就这么伟大,博大精深。大师们就是大师,我是冒牌的,别拿我真当大师。慢慢学,别以为拿奖了不起,你真懂了吗?戏曲的一根手指、脚趾,一个腔、板式,都是用小数点去计算,小数点后边是个什么数,你算出来了吗?

戏曲高级美,就是在“虚”字上下功夫。我水平并不高,是先人伟大。不尊重先人的戏曲演员,不就是二百五嘛?梅兰芳的一个手,就迷死外国人,也迷死我们。

老一辈的戏,都是改出来的。梅兰芳演戏,每场结束了吃夜宵,专门请人提建议。我看梅兰芳的《宇宙锋》,他演的赵艳容好在哪儿?赵高说话,赵艳容从没有死板地听,爹说事儿,该怎么回答,赵艳容会有神情反应。

我最爱看这些表演的细节——别的角色说话,梅大师在干嘛呢。赵艳容唱完“想那赵忠,他是甚等样人,儿岂能叫他一声丈夫”,眼睛还得表达自己在思考,“我回答你了,你再跟我说,我还要做什么准备。”

只会唱的演员,就是“死人”,票友唱得不比你差。

上观新闻:我能理解您批评的演员,他满脑子想着要怎么唱好。像您要求表演细节,必须达到非常自如放松的状态。

裴艳玲:那你就别干这行了,回家生孩子去,谁让你唱戏的?一开始就要对自己有要求、有标准,就这样,都是十多年的功夫了,所以戏曲演员不好当。现在唱老生的,都是真声大嗓,没有混合声,嗓子早早就不行了。老生要有混合声,嗓子就亮了。为什么余叔岩的声音那么清脆,很多人都喜欢?余叔岩学谭鑫培,学着学着,他不“老实”了,就进步了,他也是混合声。

裴艳玲热身,准备登台。像所有武生名角一样,她有伤,但是热身时,完全不见疲态。 诸葛漪摄

下午五点多,离演出开始还有两个小时,戏迷们早早守候在天蟾逸夫舞台,听到车声,便聚到停车场门口张望,是不是裴艳玲来了。 诸葛漪摄

演出结束,已过晚上10点半,戏迷们排起队拿着戏票、节目单请裴艳玲、裘芸、宋小川签名。 诸葛漪摄

已近深夜11点,仍有观众聚集在天蟾逸夫舞台,不愿离去。 诸葛漪摄

上观新闻:您在天蟾逸夫舞台后台,临出场前一个小时就开始压腿、搬腿热身。我看您抬腿特别稳,完全不像需要撑拐杖。

裴艳玲:我没白吃饭,没糊弄人,忠于自己的事业。我9岁轰动天津,唱了三个月。那时看戏计时收费,10分钟2毛钱,观众拿个红票进去,要是超过10分钟了,再加2毛。你演戏,人家来看戏,观众跟演员们就是这个关系,你演得好,人喜欢,这就够了。

演员与演员不一样,却都是一个形式,就像大家都穿同一件衣服,观众不觉得烦吗?哪儿都得讲究,才跟得上观众需求。你二黄,他也二黄,你西皮,他也西皮,观众不看你。穿衣服,还知道换颜色、换款式。不管演什么新戏,手势要不一个拳头,要不两手一挥,还有别的动作吗?

有些戏变成选择题,要么加法,要么减法,还自作聪明,这是自欺欺人。我们的认知,从最简单的四个字“实事求是”开始。一段导板能唱七八分钟?三分钟就够。我小时候,只要导板一慢,我准睡觉。身上的玩意儿少了,基本功弱了,塑造出来的人物自然缺了精、气、神。观众很清楚自己要看什么,如果觉得不好,他们就不看。

裴艳玲在《乾旦坤生坤净京剧演唱会》

裴艳玲:

第二批**级非物质文化遗产项目河北梆子代表性传承人,曾任**文联副主席、**戏剧家协会副主席、河北省戏剧家协会主席、河北省京剧院院长。

三次获梅花奖,1985年是昆曲《夜奔》、河北梆子《南北和·见娘》《钟馗·嫁妹》,1995年是河北梆子《武松》,2009年是京剧《响九霄》。《火烧连营》中,她“一演四”,分别塑造黄忠、关兴、刘备、赵云。《寻源问道》个人专场中,林冲、石秀、哪吒、武松四个人物,她唱的是同样的“新水令”,韵味却绝不相同。