摘要:这是一段个人回忆与城市建筑变迁的交融叙事。

有一个情景至今于我还是无比清晰、记忆深刻。

20世纪70年代中后期,阅读莫泊桑的《俊友》已不再视作动机不纯,而上海图书馆正不断地扩大着阅读书目,现在于连•索连尔也开始褪去他身上有过的邪恶色彩。一个晚上,我徒步前往徐家汇一带,想亲眼看看那排被我的许多同事正反复谈论的高楼。

语言无法表述我当时的感受,因罕见的体量、尺度而被眩晕了的情感——在逐渐浓重的暮色中,高耸入云的建筑如同史前期怪兽般伫立着,它们的身影在即将黑暗下来的天宇里显得庞大、凝重和神秘。

这是我们的城市以它垂直向度的空间形式,强烈震撼着我的灵魂并唤起我无穷联想的一个实例,但是,这不是头个实例。

早在这之前,美国作家约翰·根室在他的《**内幕》一书里,他对老上海建筑的描写已触动了我;而童年与少年相交时期,当我在我家隔壁阿刚的怂恿下,贸然前往外滩,乍见那幢幢高低错落的巍峨建筑,物化的形式也无声地打动着我,虽说当时的我完全无知那些建筑上繁复、错杂的装饰意味着什么,也完全不解被伟大的古罗马建筑大师维特鲁威规定了的、但在2000年以后又被勒·科布西埃们无情抛弃的种种古典柱式。

外滩建筑,“远东最美好的天际轮廓线”。

汇丰**大楼,建于1923年,新古典主义风格,荣耀城市。

我的无知、不解因了我狭隘的生活经验。

水平向度的、叫做瑞华坊的石库门,诞生在1923年,伴随着我度过整个童年、少年和青年,几乎每日每时目睹到的连绵不绝的坡屋顶,海洋般涌动在我的眼帘中,很亲切、很柔和,却也很乏味、很无趣。至今想来,我有多少时光之前的冒犯,有多少岁月不至的可笑——我全然不知正是这些红砖墙堆砌而成的空间里,深刻地烙有我们这座城市自开埠以来的那部浩瀚历史的同样浩瀚印迹。后来很长一段时间里,我不知今日马勒别墅,乃是当年上海滩著名大班马勒为他爱女的一个梦境而营造的奇妙空间。而2000年以来,我曾无数次邀约朋友们前来的“瑞金宾馆”三号楼咖啡馆,当年是声名远扬上海滩的马立斯的私家花园。

瑞华坊,第三代石库门。

马勒别墅,洋溢童话色彩。

我沉浸在自我世界里,20世纪60年代后半期,在无数个雷阵雨后的傍晚时分,我兴致盎然地来到复兴中路与重庆南路交界处那片区域,背靠复兴公园(当年法国公园),打量复兴中路(当年勒菲德路)对面的阔气大房,我清楚地目睹着围墙墙面上镶嵌的个个鹅卵石,而墙脚上的鹅卵石,则被不知名的男女一一剥去。我已知人们叫它们为“花园洋房”,我薄弱的想象力,正试图去勾勒这些华屋中的铸铁浴缸、柳桉木护墙板、到冬天会冒出滚滚浓烟的壁炉。我的想象掺杂进了我源自11岁起的阅读体验:皇村的校舍、梅思金公爵的府第以及被冬雾包裹着的叶卡捷林娜女皇的彼得堡。

复兴中路上的“花园洋房”,今思南公馆北里。

上世纪60年代后半期的无数个阳光灿烂的早晨,当我推开家中后窗户,迎着柔和的晨风打量四周时,还总会目睹到那在天际深处耸立着的高楼——国际饭店,民间上海对它自有叫法:“24层楼”。阿刚的哥哥刚好是“24层楼”里的大厨,他对“24层楼”种种细节讲解,让旁听的我,心潮难抑,我会长久地想象着那里活动着的亚非拉男女,和他们可能的悲欢离合的人生。许久、许久之后,我才知道,“24层楼”与一个来自匈牙利的难民有着不解之缘,叫做拉斯洛•邬达克的他,亦有长歌当哭的遭遇和经历。

说及垂直向度上的恢弘建筑,说及上海的高层、上海的超高层,最初的审美刺激,“24层楼”首当其冲。

国际饭店,拉斯洛·邬达克所设计。

岁月流逝而去,历史运动无可阻挡。时光之舟载我来到1978年的那个夜晚,垂直向度上,有个信号已然发出,上海将开始它的壮丽蝶变,如此蝶变不可思议。

最先当然是耸立在漕溪北路上的九幢高楼,随后,接踵而至的是城市各处的零星高楼,它们孤独地耸立在20世纪80年代前半期的上海天空下,华丽的马赛克墙面常让我发出不由自主的惊喜欢呼。随后,我们的城市在垂直向度上进入更为生机勃发时期,建筑新文化昂然到来,那么多民居高楼从上世纪80年代中期直到新世纪第一个10年,带着这时代的焦灼渴望,急切地、不可遏止地进入人们生活中,住进这些高楼的上海市民,在离地70米、80米的高度上,心旷神怡地远眺我们的城市;与此同时,公共空间,神奇蝶变,准现代主义的上海宾馆、充分密斯式风格的瑞金宾馆、准后现代主义的华东电力大楼,以及横空出世的上海商城,所有这些让审美神经特别敏锐的上海市民魂不守舍,他们强烈地感受到这座城市喷发的蓬勃活力,亦对自己家园的不断“长高”有着一种可以理解的骄傲。

“九幢高楼”,正式名称徐汇新村,改革开放后上海最早民居高层。

横空出世的上海商城,出自建筑设计大师约翰.波特曼之手。

历史洪流呼啸向前,有时激流,有时湍流,有时回流。

在历经了两次的审美滞后(折中主义对现代主义,现代主义对后现代主义),上海在垂直向度上的变化仿佛被施了魔法一般。现在,再不会有人如王唯铭般的,于某个上海之夜徒步前往漕溪北路九幢高层前作灵魂膜拜;也再不会有人如王唯铭般的,于某个白昼在上海宾馆顶层的“观云阁”,放眼眺望,遐想自邬达克以来上海建筑在高度上的历史性突破。上海的建筑文化伟大实验,早已在小陆家嘴区域,以不亚于“德方斯方式”而持续地进行,上海中心的高度,世界如果公正,自会发出它的感叹。

陆家嘴建筑群,熠熠生辉的风格。

一个磅礴、浩大的蝶变过程,时间长度有着170年(当然,在此书正式面世时,有181年),它有开始,却没结束,一切仍在进行之中。

也由此,作为一个上海作家,我开始了对上海建筑百年变革历程的持续追踪,试图还原上海建筑在各个历史时期中的真实占位。我意识到,我的建筑书写堪称一次“文化探险”,逻辑地,我必须始终牢记20世纪伟大的建筑师之一,天才的埃罗·沙里宁的教导:“我希望在我的部分建筑中能够包含某种永恒的真理。”

建筑书写同样如此,当你面对有着百年长度的上海建筑变革史,“某种永恒的真理”正是书写者必须努力追求并最终进入的理想境地。

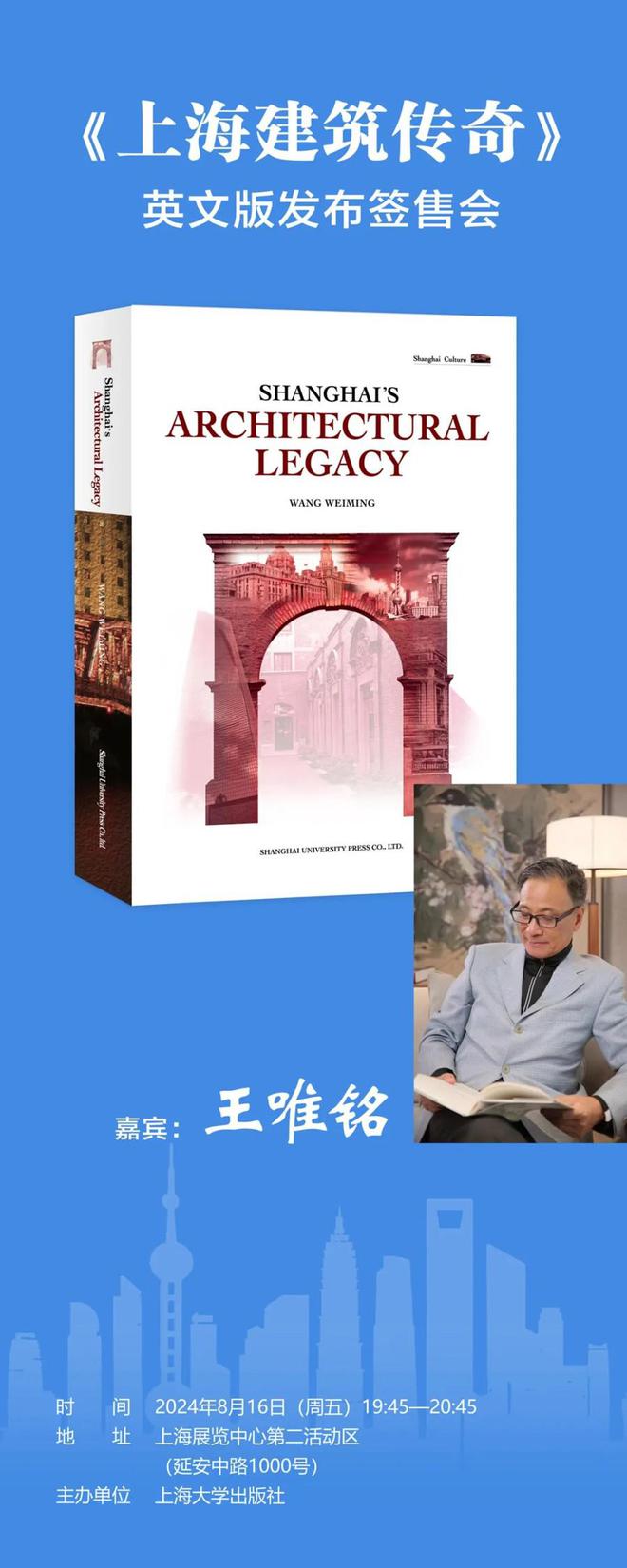

《上海建筑传奇》,这样的书写,堪称我渺小生命的莫大荣幸。